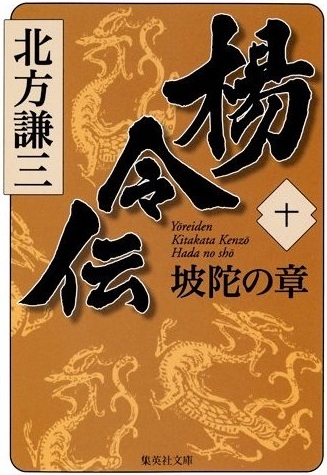

楊令伝 十

坡陀の章(はだのしょう)

宿敵・童貫を討ち、梁山泊は宋禁軍との戦いを終える。

戦勝後に統領の楊令が目指したのは、交易によって富む、小さく豊かな国の姿だった。

その実現のため、梁山泊は、日本と遥か西域とを結ぶ交易路を開拓する。

一方、金軍はついに開封府を陥して、宋王朝の廃止を宣言した。

だがその時、李富は青連寺の拠点を江南に移し、李師師とともに新国家誕生に向けて動き始めていた。

楊令伝、混迷の第十巻。

坡陀の章 目次

地悪の光

地勇の光

地鎮の光

天慧の夢

地囚の光

坡陀の章(はだのしょう)

宿敵・童貫を討ち、梁山泊は宋禁軍との戦いを終える。

戦勝後に統領の楊令が目指したのは、交易によって富む、小さく豊かな国の姿だった。

その実現のため、梁山泊は、日本と遥か西域とを結ぶ交易路を開拓する。

一方、金軍はついに開封府を陥して、宋王朝の廃止を宣言した。

だがその時、李富は青連寺の拠点を江南に移し、李師師とともに新国家誕生に向けて動き始めていた。

楊令伝、混迷の第十巻。

坡陀の章 目次

地悪の光

地勇の光

地鎮の光

天慧の夢

地囚の光

地悪の光

五丈河のほとりの、廃墟。

広大なものだが、建物や壁は、すべて取り壊されている。

ただ、船着場の跡や、護岸のための石積みの一部は残っていた。

夢の跡である。

その夢は、まだ続いているのか。

それとも、新しい夢のはじまりが、そこそこにあるのか。

梁山泊流花塞。

一応の官軍の勝利のあと、梁山湖の湖塞には水軍五千が駐屯した。

開封府に近すぎたのか、流花塞は破壊され尽くしている。

湖塞の水軍は、三千に減った。

梅展が指揮をしている。

すでに宗水軍とは言えず、開封府からの命令も、二年ほど前から途絶えているという。

韓世忠は、一千ほどの部下を連れて、流花塞にいた。

兵糧は、かなり蓄えてある。

略奪したものではなく、金軍の兵站線を乱して手に入れたものだ。

ほとんどは流花塞に、一部は湖塞にある。

韓世忠は、護岸の石積みの上に寝そべっていた。

寒い季節だが、天気のいい日は、石がほどよく温まっている。

冀州軍の、上級将校だった。

将軍に昇進させるという話を、二度断った。

冀州軍の将軍はなにもしない老人で、実質は韓世忠が将軍だったからだ。

何もしない老将軍には、責任だけ取らせればいい、と考えていた。

やがて江南で方臘の乱が起き、北では遼が崩壊したのをきっかけに、燕雲十六州の奪回委戦がはじまった。

その機に乗ずるように、梁山泊の残党が、河水沿いの地域を占領し、国だと号しはじめた。

それには、冀州の半分も入っていた。

開封府から届いた命令は、速やかに撃滅せよ、というものだった。

それは、命令とさえ言えなかった。

わずかに残っていた、宋という国に対する忠誠心も、それで消えた。

冀州軍は一万二千で、その内の五千を、韓世忠は麾下のように動かしていた。

相当厳しい調練も積ませた。

その軍で、梁山泊の領域に入り、ちょっと掻き回したこともある。

そして、南北ともに、戦が終わった。

韓世忠は、岳飛と調練をしたことがあった。

それが、禁軍総師の命令であったことは、後で知った。

梁山泊との戦がはじまると、冀州軍には当然のように、出動命令が来た。

梁山泊とは、何度かぶつかったことがあり、迅速に動くことを心掛けていたので、大きな戦いにはならなかった。

迅速に動かなかったら、潰滅していた、という気がする。

梁山泊には、現れては消えていく、手強い敵と見えたかもしれない。

できるかぎり、最初の一撃で済ませ、あとは動き回って、引き揚げたのだ。

まともにぶつかっていれば、五分に闘えたかどうかわからない、と韓世忠は思っている。

梁山泊軍は、精兵が揃っていた。

やがて、禁軍による大攻勢が始まった。

気が向いて出動することはあったが、できるかぎりぶつかり合いは避けた。

ぶつかっても、すぐに離れ、腰を据えて闘うことはしてこなかった。

梁山泊軍に、いやな感じは持っていない。

ただ、掲げている『志』というようなものが、韓世忠は苦手だった。

志など、どうにでも変わるものだ。

童貫に対しては、はっきりと嫌悪感を持った。

国のための使命と言いながら、自分のための戦をしている男、というように見えた。

(…この続きは本書にてどうぞ)

五丈河のほとりの、廃墟。

広大なものだが、建物や壁は、すべて取り壊されている。

ただ、船着場の跡や、護岸のための石積みの一部は残っていた。

夢の跡である。

その夢は、まだ続いているのか。

それとも、新しい夢のはじまりが、そこそこにあるのか。

梁山泊流花塞。

一応の官軍の勝利のあと、梁山湖の湖塞には水軍五千が駐屯した。

開封府に近すぎたのか、流花塞は破壊され尽くしている。

湖塞の水軍は、三千に減った。

梅展が指揮をしている。

すでに宗水軍とは言えず、開封府からの命令も、二年ほど前から途絶えているという。

韓世忠は、一千ほどの部下を連れて、流花塞にいた。

兵糧は、かなり蓄えてある。

略奪したものではなく、金軍の兵站線を乱して手に入れたものだ。

ほとんどは流花塞に、一部は湖塞にある。

韓世忠は、護岸の石積みの上に寝そべっていた。

寒い季節だが、天気のいい日は、石がほどよく温まっている。

冀州軍の、上級将校だった。

将軍に昇進させるという話を、二度断った。

冀州軍の将軍はなにもしない老人で、実質は韓世忠が将軍だったからだ。

何もしない老将軍には、責任だけ取らせればいい、と考えていた。

やがて江南で方臘の乱が起き、北では遼が崩壊したのをきっかけに、燕雲十六州の奪回委戦がはじまった。

その機に乗ずるように、梁山泊の残党が、河水沿いの地域を占領し、国だと号しはじめた。

それには、冀州の半分も入っていた。

開封府から届いた命令は、速やかに撃滅せよ、というものだった。

それは、命令とさえ言えなかった。

わずかに残っていた、宋という国に対する忠誠心も、それで消えた。

冀州軍は一万二千で、その内の五千を、韓世忠は麾下のように動かしていた。

相当厳しい調練も積ませた。

その軍で、梁山泊の領域に入り、ちょっと掻き回したこともある。

そして、南北ともに、戦が終わった。

韓世忠は、岳飛と調練をしたことがあった。

それが、禁軍総師の命令であったことは、後で知った。

梁山泊との戦がはじまると、冀州軍には当然のように、出動命令が来た。

梁山泊とは、何度かぶつかったことがあり、迅速に動くことを心掛けていたので、大きな戦いにはならなかった。

迅速に動かなかったら、潰滅していた、という気がする。

梁山泊には、現れては消えていく、手強い敵と見えたかもしれない。

できるかぎり、最初の一撃で済ませ、あとは動き回って、引き揚げたのだ。

まともにぶつかっていれば、五分に闘えたかどうかわからない、と韓世忠は思っている。

梁山泊軍は、精兵が揃っていた。

やがて、禁軍による大攻勢が始まった。

気が向いて出動することはあったが、できるかぎりぶつかり合いは避けた。

ぶつかっても、すぐに離れ、腰を据えて闘うことはしてこなかった。

梁山泊軍に、いやな感じは持っていない。

ただ、掲げている『志』というようなものが、韓世忠は苦手だった。

志など、どうにでも変わるものだ。

童貫に対しては、はっきりと嫌悪感を持った。

国のための使命と言いながら、自分のための戦をしている男、というように見えた。

(…この続きは本書にてどうぞ)