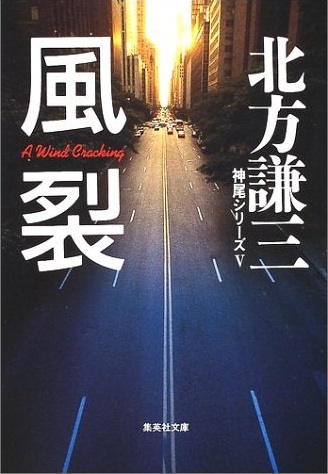

風裂

神尾シリーズⅤ

外国人娼婦が共同で住んでいるホテル。

そこから、イタリア人の少年が誘拐されたという。

しかも連れだしたのは、神尾の恋人、恵子だった。

10歳、というそのマリオの年齢に神尾の心の底にあるものがうずいた。

少年の背後にあるのはマフィアの掟と白いコカインの闇の道。

何かに導かれるように神尾は巻きこまれていく。

元一等航海士、神尾修二シリーズ待望の第5弾。

神尾シリーズⅤ

外国人娼婦が共同で住んでいるホテル。

そこから、イタリア人の少年が誘拐されたという。

しかも連れだしたのは、神尾の恋人、恵子だった。

10歳、というそのマリオの年齢に神尾の心の底にあるものがうずいた。

少年の背後にあるのはマフィアの掟と白いコカインの闇の道。

何かに導かれるように神尾は巻きこまれていく。

元一等航海士、神尾修二シリーズ待望の第5弾。

爪の先が割れた、と女が言った。

ピスタチオナッツが、ひとつだけカウンターに転がっていた。

男が鼻先で笑い、バーテンがそちらを気にする素ぶりをしている。

私は、二本目の煙草に火をつけたところだった。

カウンターも、結構な種類の酒が並んだ酒棚も、古びた木だった。

壁は淡い褐色で、天井からぶらさがった照明の笠も、煤けたような色をしていた。

古い、スタンダードナンバーのジャズが、低く流れている。

ボーカルも古い黒人女歌手で、私はさっきから、その歌手の名前を思い出そうとしていた。

女が、まだ割れた爪の先を気にしている。

男はつまらなそうな仕草で、水割りのグラスを振って、氷の触れ合う軽い音をさせた。

この店に、ほんとうに古いものは、実はなにひとつとしてなかった。

古さを気取って造ったというだけのことだ。

カウンターも、ちょっと削れば新しい木目が顔を出すだろう。

「もう一杯、いかがでしょうか?」

バーテンがそばへ来て言った。

グラスには、まだ少しウイスキーが残っている。

ありふれたバーボンだった。

私は、首を振った。

一杯で粘る時間としては限界だ、と多分告げたつもりなのだろう。

爪の割れた女が、なにかカクテルを註文した。

バーテンの声に張りが出る。

客は、ずっと三人のままなのだ。

しばらくして、シェイカーの威勢のいい音が店内に響きはじめた。

私は、三本目の煙草に火をつけた。

この場所で、成功した店はない。

四年間で、実に六回代替りをしていた。

場所は悪くないのに、なぜか客が足をむけない。

そういう土地もあるものなのだろう。

三本目の煙草を喫い終えても、私はグラスにウイスキーを残したまま、使い捨てのライターをいじくっていた。

爪の割れた女がなにか言い、男は生返事をした。

同じCDが三回転目に入った。

相変らず、私はボーカルの名前を思い出せずにいた。

ドアが開き、濡れそぼった男が入ってきた。

「降り出したんですね。びどいですか?」

おしぼりを差し出しながら、バーテンが言った。

髪と肩のあたりだけをそれで拭い、男はカウンターの端に腰を降ろした。

「大してひどい雨じゃない。しばらく歩いていたんでね」

年齢、五十歳前後。

中肉中背。知的職業。

着ているものはラフだが、そこそこの金はかかっている。

私はそれだけ観察すると、グラスに残ったウイスキーを飲み干し、もう一杯註文した。

「カーメン・マクレエか、これ?」

男が言い、それで私はボーカルの名前を思い出した。

二杯目のワイルド・ターキーが私のグラスに注がれた。

男が註文したのは、私の知らない酒だった。

スコッチの一種らしく、男は酒棚のボトルに眼を走らせ、見つけたというような感じでそれを指さし、註文したのだった。

「やっと、見つけました」

封を切りながら、バーテンが言う。

私はほっとしていた。

男がこの店に来るのは、はじめてではないはずなのに。

「もともと、造っている量も少ないものだそうで」

「磯の香りとでも言うのかな。独特の香りがある。小さな島で造っているものだから」

男は、そのボトルをキープするつもりのようだった。

ネームタグに名前を書きこんでいる。

それがボトルネックにかけられてから、私はわざとらしい仕草でボトルを覗きこんだ。

気づいた男が、私の方にボトルのラベルをむけた。

「ブナハーバンという、シングルモルトのスコッチでね。その中でも、アイラという島で造られているものですよ」

私は、松本と書かれたタグの名を、素速く読みとっていた。

「一杯、いかがですか?」

「いや、とんでもない。俺にゃ、豚に真珠です。それに、俺の酒量はシングル二杯が限度でしてね」

頭を下げ、私は二杯目を飲み干した。

松本というのは、そこそこの紳士らしい。

それ以上話しかけられる前に、私は勘定を頼んだ。

爪の割れた女は、一方的に喋り統け、飲み続け、男が生返事をするという状態は続いていた。

それほどひどい雨ではなかった。

私のマセラーティ・スパイダーには、雨を予測して幌がかけてあり、車内が水びたしという悲劇は免れていた。

二台目のマセラーティである。

一台目は濃紺だったが、二台目は黒で、丹朱の総革の内装との組み合わせで逆に派手になった。

これぐらいの雨ではまず問題はないが、土砂降りの中だと幌をかけていても水洩れがする。

三十分ほど待ったところで、赤いローバーが現われた。

降りてきたのは、四十歳ぐらいの女に見えた。

その女は、すぐに松本と一緒に出てきた。

雨の中で見失わないように、私は赤いローバーを尾行た。

ナンバーは、すでにメモしてある。

お定まりのように、車はラブホテルの駐車場に入った。

再びローバーが出てくるまで、私のやることはなにもない。

こんな仕事には、いい加減うんざりしていた。

浮気の調査ではない。

私は横浜の本牧、小港にある、『ブラックバード』というバーに出入りする、松本という男の身許を調べればいいのだ。

...続きは本書でどうぞ