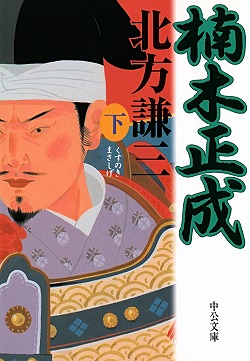

楠木正成 下

潰えれば、死。

壮絶なる覚悟を抱き決起した楠木一党は、正成の巧みな用兵により畿内各地で幕府の大軍を翻弄。

ついには赤松円心、足利高氏らとともに京を奪還し、ここに御醍醐帝の建武新政が成就する。

しかし───。

大志を貫くも、過酷な運命によって死地へと赴かざるを得ななった悪党・楠木正成の峻烈な生き様を迫力の筆致で描く歴史巨編。

潰えれば、死。

壮絶なる覚悟を抱き決起した楠木一党は、正成の巧みな用兵により畿内各地で幕府の大軍を翻弄。

ついには赤松円心、足利高氏らとともに京を奪還し、ここに御醍醐帝の建武新政が成就する。

しかし───。

大志を貫くも、過酷な運命によって死地へと赴かざるを得ななった悪党・楠木正成の峻烈な生き様を迫力の筆致で描く歴史巨編。

<文庫本>2003年 6月25日 初版発行

遠き曙光

帝の輿が叡山にむかっている。

その報告が入った時、護良は即座に僧兵の出勤を命じた。

北畠具行との間で、すでに決めてあったことだ。

六波羅が動きはじめた、ということを意味する知らせでもあった。

東坂本の登り口に二千を配し、それは護良自身が指揮した。

ほかに行在所となる本堂の近辺に一千、京からの登り口である雲母坂その他に一千の配置である。

総大将は、尊澄という法名で天台座主をつとめる宗良であるが、これはかたちだけだった。

兵が出動する様子を見ただけで、蒼ざめているのだ。

戦闘が開始されれば、後方に退げておくしかないだろう。

六波羅の軍勢について、報告が入った。

総数五千が、帝を追捕する軍である。

ほかに朝廷の周辺の押さえとして、二、三千は京市中にいるだろう。

ひそかに、六波羅が兵力を集結させていたことは、これでわかった。

いずれ帝がなにかを起こす、ということは当然読んでいたのだ。

「しかし、まだ甘く見ている。甘く見られても仕方がないが」

廷臣の動きは露骨なもので、北畠具行にも四条隆貞にも、それをすべて押さえきるということはできなかった。

動くのはいいが、ただ権威をふり回しているだけで、実効的なものではなかった。

そして帝もまた、自らの権威を無上のものと信じ、それに力も備わっていると錯覚している。

愚か者の集まりでも、朝廷が事を起こしたということに変わりがない。

帝が動くということが、肝要だったのだ。

帝は、動いた。

自らの帝位に危機を感じた時、それを守るために動いた。

周囲の者に罪を押しつけるだけでは、今度は済まないとはっきりわかったのだろう。

結局、誰のためでもなく、自らのために帝は動いたのだ。

それは、帝だからそれでよかった。

動いた帝をどうするかは、自分を中心とする周囲の者が考えることだ、と護良は思った。

帝の輿が、叡山を登った。

護良は、拝謁というかたちで、その顔だけを確かめた。

兵の配置は動かさなかった。

大挙して叡山を攻めるなら、東坂本からである。

(…この続きは本書にてどうぞ)

帝の輿が叡山にむかっている。

その報告が入った時、護良は即座に僧兵の出勤を命じた。

北畠具行との間で、すでに決めてあったことだ。

六波羅が動きはじめた、ということを意味する知らせでもあった。

東坂本の登り口に二千を配し、それは護良自身が指揮した。

ほかに行在所となる本堂の近辺に一千、京からの登り口である雲母坂その他に一千の配置である。

総大将は、尊澄という法名で天台座主をつとめる宗良であるが、これはかたちだけだった。

兵が出動する様子を見ただけで、蒼ざめているのだ。

戦闘が開始されれば、後方に退げておくしかないだろう。

六波羅の軍勢について、報告が入った。

総数五千が、帝を追捕する軍である。

ほかに朝廷の周辺の押さえとして、二、三千は京市中にいるだろう。

ひそかに、六波羅が兵力を集結させていたことは、これでわかった。

いずれ帝がなにかを起こす、ということは当然読んでいたのだ。

「しかし、まだ甘く見ている。甘く見られても仕方がないが」

廷臣の動きは露骨なもので、北畠具行にも四条隆貞にも、それをすべて押さえきるということはできなかった。

動くのはいいが、ただ権威をふり回しているだけで、実効的なものではなかった。

そして帝もまた、自らの権威を無上のものと信じ、それに力も備わっていると錯覚している。

愚か者の集まりでも、朝廷が事を起こしたということに変わりがない。

帝が動くということが、肝要だったのだ。

帝は、動いた。

自らの帝位に危機を感じた時、それを守るために動いた。

周囲の者に罪を押しつけるだけでは、今度は済まないとはっきりわかったのだろう。

結局、誰のためでもなく、自らのために帝は動いたのだ。

それは、帝だからそれでよかった。

動いた帝をどうするかは、自分を中心とする周囲の者が考えることだ、と護良は思った。

帝の輿が、叡山を登った。

護良は、拝謁というかたちで、その顔だけを確かめた。

兵の配置は動かさなかった。

大挙して叡山を攻めるなら、東坂本からである。

(…この続きは本書にてどうぞ)